「障がいのある人を雇用したいけれど、何か準備することはあるかな?」「障がいのある人が働きやすい環境ってどのようなもの?」と疑問に思っていませんか?いざ障がいのある方を雇用しようと思っても、なにをすれば良いのか迷ってしまいますよね。

そこでこの記事では、障がい者が働きやすい環境作りのコツを紹介します。統計から見るよくある離職理由や事例なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

障がい者が離職してしまう理由

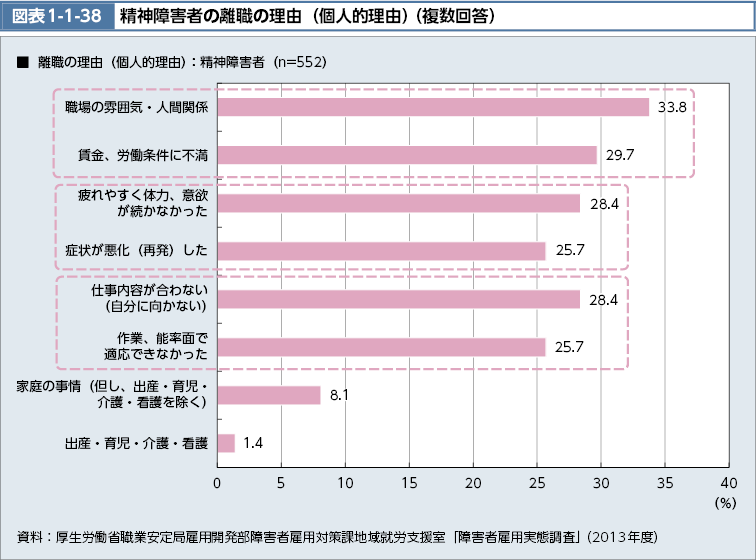

精神障害を持っている人が離職をしてしまう理由として、2013年の調査で多かったのは、職場の雰囲気や人間関係です。そのほかにも、賃金や体調の悪化、仕事内容の不一致なども挙げられています。

引用:厚生労働省「図表1-1-38 精神障害者の離職の理由(個人的理由)(複数回答)」

障がいのある方を採用できたからといって、離職の心配がないというわけではありません。きちんと配慮や働きやすい環境の準備をしなければ、定着は難しいでしょう。障がいのある方でも気持ちよく働けるように、企業には環境作りが求められます。

障がいのある方が働きやすい環境を作るコツ

障がいのある方が働きやすいと思えるような環境を作るコツは、以下の8つです。

- 自社の方針をしっかり立てておく

- 自社の仕事ができそうか採用時にチェックする

- 個人の特性に合った配慮をする

- 就労時間と休日は柔軟に対応する

- 業務管理者を立てる

- スキルや知識を伸ばす機会を作る

- 正当な評価をする

- 相談できる時間を定期的に作る

今回は厚生労働省が出している「事業主が行うことが望ましい取組のポイント」をもとに紹介します。どのように環境を作るか詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

自社の方針をしっかり立てておく

自社の障がい者雇用の方針を立てておきましょう。方針をあらかじめ立てておかないと、自社の方針と合わない人を雇用してしまったり、障がい者雇用の準備が整わないままにとりあえず採用するといった事態になってしまいます。採用できたとしても、サポートなどができずすぐに離職してしまうでしょう。

まずは自社の理念と業務を見直して、どの部署であれば障がい者でもきちんと理念にそった働き方ができるか考えてみましょう。働きにくい環境であれば、改善点をリストアップしておくことも大切です。

自社の仕事ができそうか採用時にチェックする

自社の仕事を問題なく担当できそうかは、採用時にチェックしておきましょう。人柄なども大切ですが、自社の仕事を問題なく対応できるかどうかも重要です。ここでミスマッチが起っていた場合、業務の見直しからやり直さなければいけません。

またミスマッチを減らすために、見学や実習をするのもおすすめです。実際の様子を見たり、体験したりすることで事前に見つけられなかった問題点なども洗い出せます。

個人の特性に合った配慮をする

職場の環境は、個人の特性にあわせてカスタマイズしましょう。例えば、マニュアルを作る際にも、人によって絵での情報の方が入りやすかったり、音声情報の方が理解しやすかったりなどあります。身体障がい者の方でも、人によってどこまでの配慮が必要か変わってきます。

まずは特性を理解するところから始めましょう。その後、特性に合った環境に変えていくのがおすすめです。

就労時間と休日は柔軟に対応する

労働時間と休日は柔軟に対応できるように準備しておきましょう。夕方に対応してほしい業務があるからと言って、初日から本人への確認もなしに8時間労働をお願いするのは難しいでしょう。無理に対応してもらうと、体調や心のバランスを崩してしまう可能性があります。

まずは無理のない範囲で短時間から始めてください。休日も申請しやすいように、関係構築を進めるなどの配慮が必要です。

業務管理者を立てる

障がい者を雇用するときには、業務管理者を立てるようにしましょう。業務管理者とは、雇用した障がい者の勤務の指示や指導、支援などをしていく人です。きちんと記録を残して、本人の業務の進捗具合や負担などいつでもわかるようにしておきましょう。

どのように業務を管理・支援していくべきか迷う場合は、ジョブコーチによる支援を依頼することも可能です。障がい者だけでなく、従業員に対しても助言してくれます。

スキルや知識を伸ばす機会を作る

障がいがあっても、スキルや知識を伸ばす機会をきちんと作っていきましょう。「障がいがあるから、できる範囲でできることをやればいい」という考え方だと、本人も成長を感じられません。小さなステップでもいいので、きちんと本人の能力が伸びるように設計する必要があります。

本人と面談をして、どのようなことをしていきたいか、どんなステップアップをしていくか一緒に考えていくことが必要です。成果に応じて、昇進なども検討していくとモチベーションアップにつながります。

正当な評価をする

正当な評価ができるような環境を作っていきましょう。何も考えずに採用をしてしまうと、昇進をどのタイミング出するのか、今の業務が本人にとって合っているのか判断できなくなってしまいます。採用する前からどのように仕事ぶりを評価するのか決めておくことが大切です。

採用した本人が、能力を最大限発揮できるようにしましょう。

相談できる時間を定期的に作る

人によっては業務で困っていることをすぐに相談できず、ため込んでしまうこともあるので、話す時間を定期的に作るようにしましょう。1週間に1回などの間隔で始めてください。慣れてきたら徐々間隔を開けていきます。

形式的に固く話すのではなく、ラフな雰囲気で相談しやすい環境を作るのがおすすめです。

障がい者とうまく働いている企業の事例

今回は、ピップ物流株式会社 三木センターの事例を紹介します。ピップ物流株式会社の三木センターでは、就労継続支援B型事業所のスタッフが3名活躍しています。障がいのある方が担当しているのは、シュートと呼ばれる部門です。シュートとは、仕分けされた商品をプラスチックのかごに入れていく作業のことです。

最初はコミュニケーション不足により、業務が円滑に回らないことがありました。しかし、現場のパートさんが雑談を積極的にして、業務上のコミュニケーションは就労支援事業所の職員を通じて伝えてもらうようにしました。

結果的に障がいの有無関係なく、チームとして働けているそうです。ピップ物流株式会社 三木センターの詳しい事例は「几帳面な仕事ぶりは正確性、生産性ともに評価しています。」をご覧ください。

まとめ

精神障がいを持っている人の離職原因で多いのが、職場の雰囲気や賃金です。離職原因を知っておくことで、障がい者雇用をする際の対策が立てられます。

今回紹介した働きやすい環境を作るコツも参考に、会社や職場の方針決定をしていってください。現状、雇用されている障がい者数は増えているため、企業規模から障がい者雇用を考えている場合は、ぜひチャレンジしてみてください。

障がいのある人材の活用については、お問い合わせでも承っております。

【参考】

- 厚生労働省「事業主が行うことが望ましい取組のポイント」