障がい者雇用代行というサービスをご存じでしょうか?障がい者雇用を考えている担当者の方は1度は目にしたことがあるかもしれません。しかし障がい者雇用代行はいろいろな口コミがあるので、本当に使うべきか迷ってしまいますよね。

そこでこの記事では、障がい者雇用代行サービスの概要や仕組み、メリット・デメリットを紹介します。障がい者雇用代行について知りたい場合は、参考にしてみてください。

障がい者雇用代行とは?

障がい者雇用代行とは、障がい者雇用に悩む企業に代わって障がい者の働く場所を提供するサービスです。別名、障がい者雇用ビジネスとも呼ばれています。農園を連想することが多いかもしれませんが、サテライトオフィスで働くIT系の仕事なども対象となります。

現在、一定数の従業員を雇用している企業は障がい者を雇用することが義務づけられています。しかし、人が集まらなかったり、業務の切り出しが難しかったりなどの理由で雇用率を満たせない例も出てきているのです。そういった企業向けに障がい者雇用代行が展開されています。

2023年11月の厚生労働省の調査では、障がい者雇用代行の運営をしている会社は39社にも上っています。利用している企業は1,583社で、雇われているのは9,355人以上とされています。

参考:Yahoo!ニュース「障害者雇用代行ビジネス39社に 厚労省調査、増加も質が課題」

なぜ賛否が分かれているのか?

障がい者雇用代行は、賛否が分かれているサービスです。障がい者雇用に対するノウハウが足りない企業にとっては、手軽に法定雇用率を達成できるメリットがあります。

しかし、自社の業務とは関係ない場所で障がい者を働かせることが本当に、共生社会につながっているのか疑問視する声も上がっています。厚生労働省の障がい者雇用代行の調査結果は、労働政策審議会障害者雇用分科会にも報告され、ガイドラインの作成などを進める意見が上がっているのが現状です。

参考:Yahoo!ニュース「障害者雇用代行ビジネス39社に 厚労省調査、増加も質が課題」

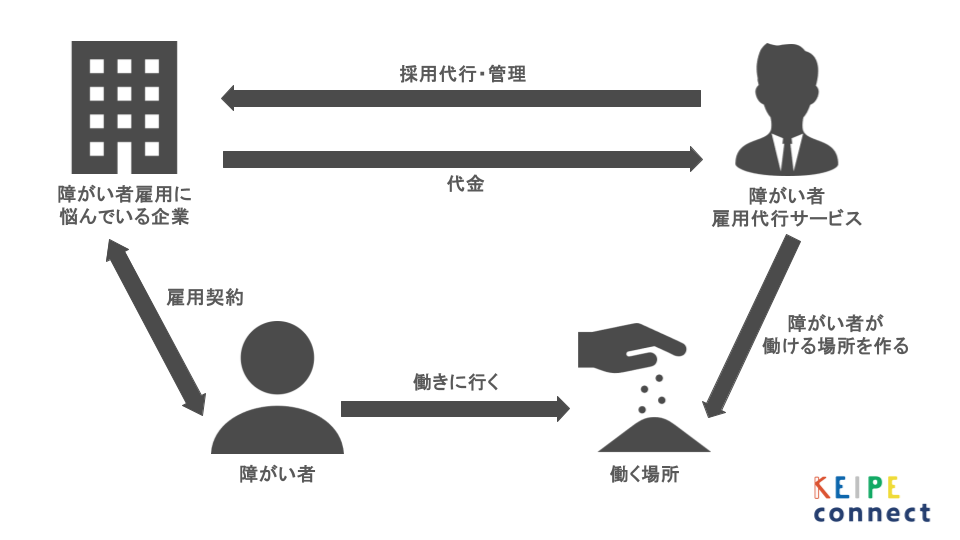

障がい者雇用代行の仕組み

障がい者雇用代行の仕組みは以下の通りです。

障がい者雇用率の達成が難しい企業に代わって、障がい者雇用代行サービスが採用や管理をしていきます。障がいのある方は企業と雇用契約を結び、雇用代行サービスが用意した農場やサテライトオフィスなどで働きます。

障がいのある方は本社の実際の業務と異なる作業をしており、本社とは切り離されていることがほとんどです。

障がい者雇用代行を利用するメリット

障がい者雇用代行を利用するメリットは、以下の3つです。

- 採用するための環境整備の手間が省ける

- 定着してもらいやすい

- 法定雇用率を達成できる

それぞれどのようなメリットがあるのか詳しく解説します。

採用するための環境整備の手間が省ける

障がい者雇用代行を利用するメリットの1つ目は、採用するための環境整備の手間が省けることです。障がい者雇用代行では、採用を代行してもらえます。さらに働く場所も業者側が用意してくれるため、社内の設備を変えたり、マニュアルを一から作ったりする必要はありません。

障がい者雇用のためのノウハウも必要ないため、手軽に始めやすいメリットもあります。採用・管理するための負担がかなり減るでしょう。

定着してもらいやすい

障がい者雇用代行は、定着してもらいやすいというメリットがあります。基本的に障がいがある方でも取り組みやすい仕事が用意されています。さらに定着させるためのサービスも提供している業者もあります。

今まで採用はできていても、定着が難しいと感じていた企業でも利用しやすいでしょう。

法定雇用率を達成できる

障がい者雇用代行を利用することで、自分たちで採用活動をするよりも法定雇用率は満たしやすくなります。現在の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は障がいのある方を1名以上雇用する必要があります。

法定雇用率を満たせず改善ができなかった場合、企業名を公表されてしまう可能性もあります。公表されてしまうと企業のブランドにもキズがついてしまうでしょう。企業のブランド力の保持のためにも、法定雇用率を気にしている担当者は多く、ほとんどの業務を代行してくれる障がい者雇用代行は注目されています。

参考:厚生労働省「事業主の方へ」

障がい者雇用代行を利用するデメリット

障がい者雇用代行を利用するデメリットは、以下の3つです。

- 障がい者雇用のノウハウの蓄積がしにくい

- 障がいのある方が働きがいを感じられない環境に置かれる可能性がある

- 一時的な対応になってしまう

どのようなデメリットが多いのか紹介していきます。

障がい者雇用のノウハウの蓄積がしにくい

障がい者雇用代行を利用すると、ノウハウの蓄積がしにくい傾向があります。なぜなら代行業者が採用・管理までを担ってくれるためです。自分たちで手を動かしていくことはないため、実績も積み上げにくくなってしまいます。

どうしてもノウハウを積み上げていきたい場合は、障がい者雇用のコンサルティング会社を利用したり、ジョブコーチを活用したりするのがおすすめです。

障がいのある方が働きがいを感じられない環境に置かれる可能性がある

障がい者雇用代行で問題になってしまうことが多いのが、障がいのある方が働きがいを感じられない環境に置かれる可能性がある点です。すべての障がい者雇用代行業者が当てはまるわけではありません。

しかし中には作業はほとんどなく、ずっと暇な時間を過ごさなければいけなかったり、同じ作業を永遠に繰り返し、労働をして対価を得るという経験ができなかったりしてしまいます。代行業者と契約する場合は、働くであろう場所をしっかり見学して、働きがいを持って業務を進められそうかチェックしてみてください。

一時的な対応になってしまう

障がい者雇用代行は外部への委託になってしまいます。そのためどうしても一時的な対応になってしまいがちです。人数を合わせるために使っているととらえられてしまい、社会的責任を果たしていないのではないかと疑問視されてしまうでしょう。

社会的責任をどのように会社としてとらえ、実行していくのか代行業者を利用する前に定義しておく必要があります。

お試しで障がい者人材を活用するなら就労継続支援事業所の活用がおすすめ

障がい者雇用へのチャレンジが難しいと感じる場合は、就労支援事業所を活用するのがおすすめです。就労継続支援事業所とは、働くことが困難な障がい者と雇用契約を結んで就労の機会を提供している場所のことです。

就労継続支援事業所では、施設外就労を実施しています。施設外就労とは、利用者と職業指導員がユニットを組んで企業から請け負った業務を施設の外ですることです。支援員がついてくれるため、マネジメントの負担が減るメリットがあります。

事業所の活用から障がい者に企業で働いてもらう経験をして、障がい者雇用につなげることも可能です。障がい者雇用に興味がある場合は、就労継続支援事業所の活用も検討してみてください。

物流企業で障がい者人材の活用をしてみたいと思う場合は、ロジコネクトも検討してみてください。ロジコネクトでは、導入費用のリスクなしで障がい者人材の活用をサポートしています。詳しく知りたい場合は、お問い合わせからご連絡ください。

まとめ

障がい者雇用代行とは障がい者雇用に悩む企業に代わって、障がい者の働く場所を提供して管理をするサービスです。仕事内容は農業やIT系などさまざまです。共生社会の課題を本当の意味で解決できているのか、という点で賛否が分かれており昨今注目されています。

障がい者雇用代行を活用するメリットとしては、管理の手間が省けることや法定雇用率を達成できるなどです。しかしノウハウの蓄積の難しさや一時的な対応になってしまうなどのデメリットも上げられます。

メリット・デメリットを踏まえた上で、共生社会にどのように会社として向き合うのか考えていく必要があります。